Oleh: Agustina Widyawati (*)

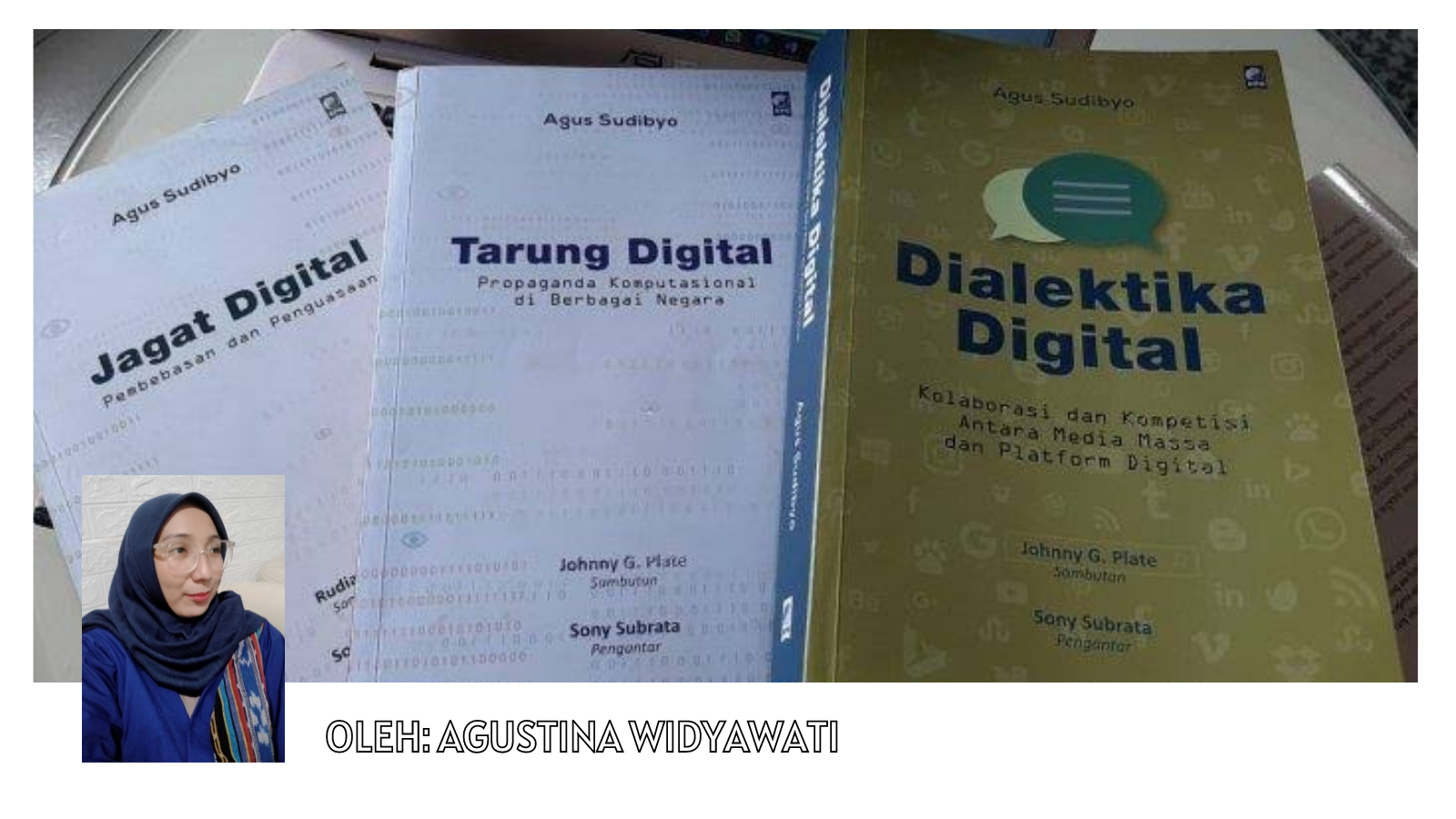

INSAN media atau mungkin yang suka 'julid' terhadap bisnis media massa di Indonesia, apakah Anda sudah baca buku Agus Sudibyo dengan judul Dialektika Digital (Kolaborasi dan Kompetisi Antara Media Massa dan Platform Digital)? Bila belum, bisa lah menjadi salah satu list bacaan Anda. Tapi jikalau sudah, kegalauan kemungkinan besar berkecamuk di hati seperti yang penulis alami.

Dari buku tersebut, penulis teringat saat puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2022, Rabu (9/2/2022), Presiden Joko Widodo mengatakan perubahan drastis landscape persaingan media menghadirkan berbagai persaingan yang pelik. Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tren informasi yang semata mengejar views atau klik, banyaknya konten yang mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan, bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan.

Disrupsi media memang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Monster-monster teknologi alias platform digital -terutama mesin pencari Google dan media sosial Meta (Facebook dan Instagram), telah menelan bulat-bulat bisnis media. Platform digital ini seperti lubang hitam (black hole), yang mengisap semua konten, menyedot semua data dan mengeruk semua iklan.

Namun, untuk ‘move on’ total dari platform digital juga terasa berat bagi media massa. Faktanya, menukil data Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menunjukkan 70-75 persen belanja iklan digital Indonesia dikuasai oleh duopoli Google dan Facebook. Sehingga hanya 25-30 persen area periklanan digital yang tersisa diperebutkan langsung oleh media massa.

Ironisnya, bila menggunakan perhitungan The Cairncross Review, skema iklan programatik hanya menyediakan 50 persen dari nilai transaksi untuk penerbit. Artinya apa? Platform digital mengeruk keuntungan bisnis iklan dari dua kantong sekaligus. Pertama, dari pengiklan langsung. Kedua, dari hasil pembagian dengan media massa.

Fakta yang lebih menyedihkan, media massa sebagai pembuat dan pemilik konten malah invisible atau tak kasat mata bagi masyarakat. Dari berbagai media di Indonesia, direct traffic atau masyarakat yang ‘mengeklik’ langsung website resmi media massa hanya sekitar 10 persen. Paling tinggi hanya 30 persen. Bahkan media sebesar Kompas Gramedia Group, 99 persen penggunanya datang dengan perantara platform mesin pencari, media sosial atau agregator berita.

Berarti terjadi monitenisasi konten, dan sebagiannya adalah konten jurnalistik. Google dan Facebook belakangan tidak hanya berperan menjadi distributor konten, tetapi juga seolah-olah sebagai publiser itu sendiri. Walhasil, pembuat konten ternyata tidak bisa ‘menuai’ semua yang telah ‘ditabur’. Hilang lah identitas media massa.

Lebih ngeri lagi, data pengguna media massa malah ditambang oleh platform digital. Bahkan bila media massa membutuhkan data tersebut, harus membayar dengan biaya yang relatif mahal. Wajar kalau kemudian media massa berpikir: Lho media dapat apa? Iklannya susah, viewership-minim, readership-nya berkurang tapi biaya bahkan lebih mahal.

Beberapa jurus sudah dijajal berbagai media massa tanah air. Mulai dari menjaga marwah jurnalisme yang baik. Jurnalis yang berpegang pada etik dan tanggungjawab serta mengedepankan fakta adalah kunci.

Menggunakan teknologi yang mumpuni untuk mendistribusikan konten secara cepat dan menambang data pengguna dengan tepat. Terakhir, menggenjot iklan langsung tanpa perantara.Tetapi tidak semua media mampu melakukan jurus-jurus itu. Salah satu batu sandungannya adalah dibutuhkan investasi modal alias duit yang besar.

Jalan satu-satunya adalah relasi media massa dengan platform digital global harus adil dan setara. Apakah itu mungkin terjadi? Tanpa keberpihakan pemerintah, media massa nasional sulit mendapatkan ‘keadilan’ tersebut.

Tak hanya platform digital yang kesemuanya merupakan perusahaan asing, tapi e-commerce juga mulai ikut berebut kue yang sama. Iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan. Perusahaan platform asing harus ditata agar semakin baik tata kelolanya.

Pemerintah sempat menyebut, ada beberapa pilihan yang kemungkinan bisa segera diputuskan untuk memperbaiki tata kelola dan perbaikan ekosistem industri pers nasional. Pertama, segera mendorong UU baru. Kedua, merevisi UU yang lama atau yang paling cepat adalah dengan Peraturan Pemerintah atau PP. Semoga segera teralisasi.

Yang patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya adalah, Agus Sudibyo menghadirkan berbagai solusi dari pengalaman-pengalaman beberapa media. Mulai dari media lokal hingga media nasional, termasuk ‘sesepuh’ media di negeri ini.

Bagi insan media buku ini menjadi ‘vitamin’ untuk tetap kuat dan memupuk optimisme, bila bisnis media mampu bertahan dan berkembang dengan jurus yang tepat. Bagi pembaca di luar dunia penerbitan, buku ini membuat ‘melek’ terhadap sengitnya bisnis media massa. Yang tak hanya bersaing dengan media sejenis lainnya, tapi juga harus menahan rasa ‘benci tapi rindu’ dengan platform digital.

Selamat Hari Rabu. Selamat Merindu! (*)

*Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya